2025年9月20日、小田小交流プラザの家庭科室で、参加者のみなさまと化石レプリカ作りを楽しみました。

親子が一緒に古生物の世界に触れながら工作に取り組み、素敵な作品を完成させることができました。

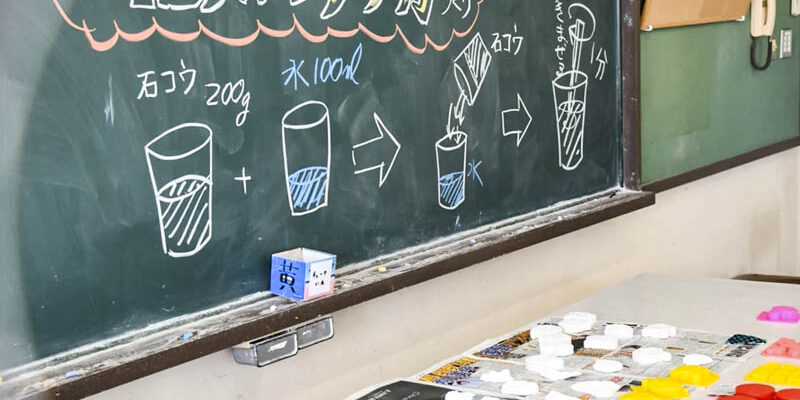

石膏でレプリカ作り

オープニングで講師のカトちゃんが、アンモナイトや三葉虫の化石を見せると、早速古生物好きの子どもたちの目が輝くのが分かりました。

レプリカは、水に石膏の粉を混ぜ、化石の型に流し入れて作ります。

石膏の混ぜ方のコツを、実演しながら解説しました。

混ぜるのが遅いとダマになるし、乱暴に混ぜると空気の穴ができてしまいます。

「ゆっくり、一生懸命混ぜる」のだそうです。(なんだそれ?)

みんなめちゃくちゃ真剣な顔で、作業に取り組んでいました。

材料はたっぷりあるので、余った分はキャラクターのシリコン型に流し入れ、お楽しみにします。

カトちゃんの化石解説

石膏が固まるのを待つ間、隣の生活科室で「化石ができるまで」のお話をしました。

今回レプリカを取る化石は、古生代から三葉虫、古生代~中性代からアンモナイト、新生代から巨大サメ メガロドンの歯とマングローブに住んでいた巻貝の一種ビカリアの4つです。

「三葉虫は、体が真ん中と左右の3つに分かれているから、その名前になったんだよ。」

と説明すると、「ああ~。」と納得の声が。

でも「化石はどうしてできたのでしょうか?」のクイズでは、見事に当てられてしまいました。

そう。大抵の生物は死ぬとバクテリアに食べられたりして体が残らないのに、不思議ですよね。

奇跡的に火山噴火や洪水、土砂崩れなどにより埋もれた生物の体が、何万年もかけて金属に置き換わってできたのだそうです。

そんなあり得ないほど希少な出会いを、数々の本物の化石を手に取って感じてもらいました。

図鑑やウェブサイトで見るのではなく、自分で直に触れる体験はなかなかできないもの。

化石の型と化石をお貸しくださった、茨城県自然博物館の方々に感謝です!

レプリカに色を塗る

家庭科室に戻ったとき、まだ石膏にはほのかに温かさが残っていました。

型が固いので子どもたちは力いっぱい、でも壊れないよう慎重にレプリカを外していきます。

「レプリカに好きな色を塗ってみよう」のコーナーでは、それぞれがイメージを膨らませ、すごい集中力でレプリカに着色していました。

カラフルなものやありえそうなものなど、今回もさまざまなオリジナル作品が生まれました。

記者:めーさん、動画撮影:TKCツーリング